요람에서 무덤까지라는 말을 들어봤을겁니다. 이 말은 영국의 전후 복지의 기본 골자인 베버리지 보고서에 따른 보편주의를 나타낸 말이라고도 할 수 있습니다.

영국 복지제도의 큰 획을 적어보려 합니다. 베버리지 보고서 입니다. 베버리지 보고서는 전쟁 후 사회문제를 바로잡기 위해 5대 악 (결핍, 질병, 무지, 불결, 나태)에 대한 개입의 필요성을 주장합니다. 그리고 사회보험제도를 중심으로 소득을 보장함을 작동원리로 합니다. 그래서 요람에서 무덤까지라는 말은 영국 근대사의 복지제도를 대표하는 말이었고, 전쟁을 겪고 버텨낸 영국 국민에 대한 보상이었다고 볼 수 있습니다.

하지만 1970년대 오일쇼크 이후 대처내각은 공공예산 감축, 민영화, 자산조사 강화 등을 제시했고, 97년 블레어 내각부터 복지의존 탈피를 영국 사회복지의 주요 흐름으로 내세웠습니다. 2000년대 후반의 경제위기 이후 급여액 동결 및 지급대상 축소 등이 이뤄집니다.

(가족복지론, 최정숙 등, 학지사 106~108 인용)

(2000년대 후반 경제위기에는 서브 프라임 사태가 대표적이지 않나 싶습니다)

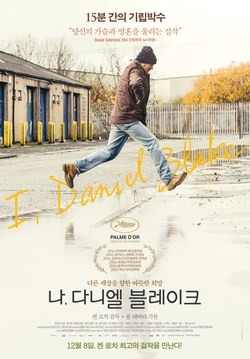

근현대 영국의 복지제도 흐름에 대해 간략하게 적어보았습니다. 이제 영화에서 다루는 2010년대 영국의 이야기를 해보려고 합니다. 베버리지 보고서에는 행정 비용을 줄이기 위해 행정 체계의 통합을 주장합니다. 하지만 블레이크는 통합되지 않은 행정체계로 골머리를 앓습니다. 보편주의의 이념과 반대로 보장을 받기 위해서는 자산조사, 전문가 진단도 필수적으로 이뤄집니다.

공무원들의 모습을 보면서 "에이 그래도 영화적 과장으로 공무원들을 저렇게 표현하는 거겠지" 라는 생각을 했습니다. 하지만 블레이크의 항소서의 말처럼, 공무원들이 블레이크를 사기꾼이나, 복지혜택에만 의존하는 자로 여겼다면, 충분히 그런 업무를 할 수 있지 않나 라는 생각이 들었습니다. (한국의 사회복지 공무원이 겪는 민원인들의 수위는 더 강한 거처럼요. 번아웃은 오고, 지침은 정해져있는데, 민원인의 사정이 보일까? 싶습니다.)

영화의 촬영 기법도 현실을 보여주려고 합니다.대표적으로 아따맘마 오프닝 잘 있어요. 가 예시로 생각납니다. 카메라의 초점, 화면의 중심에 영화의 주인공이 아닌 장애인, 노인, 한 쪽 발이 없는 개, 식료품 지원 사업을 받기 위해 줄을 선 이들을 중심으로 초점을 잡는 경우가 그렇습니다. 분명히 존재하는 사람들이고, 그들도 그들 삶의 주인공일겁니다. 영화를 주인공의 이야기로 제한하지 않고 이 영화가 영국 빈민층의 현실임을 관객들에게 보여줍니다.

그리고 런던과 뉴캐슬이 지리적으로 얼마나 먼지, 통계적으로도 어떤 차이가 있는지는 모르겠지만, 뉴캐슬 이웃들이 런던의 이웃보다 살갑다는 언급을 있습니다. 차이나가 블레이크한테 하는 행동이라던가, 마트 책임자의 모습 등. 제 생각은 현대의 영국 복지 흐름이 과거와는 확실히 다르다는 것을 아는 사람들은 (블레이크, 배우 니콜슨, 마트 책임자, 재키) 남의 아픔에 그래도 공감할 줄은 안다는 생각이 들었습니다. 아니면 그들이 돈으로 살 수 없는 무언가를 주고 싶었을지도 모르겠습니다. (영화적 표현인지, 실제로도 이런 인식이 형성되어있는지는 모르겠습니다)

노인은 미래의 우리 모습이라고 표현을 합니다. 그리고 기술은 계속 발전할 겁니다. 키오스크를 사용하기 어려워하는 노인들이 있다는 뉴스기사 처럼, 인터넷도 마찬가지입니다. 이 예시 외에도 은행 고객응대 업무를 전면적으로 atm으로 교체한다던가 라는 예시도 있습니다. 편하지만, 편하지 않은 사람들도 있습니다. 사회 활동을 적극적으로 수행할 수 있는 인구층 만을 고려한 조치라고 봅니다. 그리고 시간이 지나 기술이 발전할 때, 이런 인식은 미래에 노인이 될 우리가 겪어야 할 일들이라고 생각이 듭니다. 다른 세대의 편안함 때문에 복지 체계에서 차별받는다는 느낌을 받게 될지도 모르겠습니다.

'영상 리뷰 > 영화' 카테고리의 다른 글

| 백 투 더 퓨쳐1,2 (로버트 저메키스(개인적 주관 리뷰 (1) | 2025.01.23 |

|---|---|

| 위플래쉬 (다미엔 차젤레(개인적 주관( 스포 ㅇ (1) | 2025.01.21 |

| 토이스토리 4 (조시 쿨리 (디즈니 (주관적 리뷰,스포 (0) | 2025.01.17 |

| 토이스토리 2 (존 라세터 (디즈니(주관적 리뷰 (1) | 2025.01.17 |

| 토이스토리 1 (존 라세터 (디즈니( 주관적 리뷰 (0) | 2025.01.17 |